中国科学技术大学自旋磁共振实验室彭新华教授、江敏教授团队在极弱磁场量子精密测量领域取得重要进展,将原子自旋的相互作用作为量子精密测量的重要资源,首次揭示相互作用原子自旋的磁场量子放大机制。进而研究团队理论预言并实现了相互作用自旋气体的磁场放大(amplification)与磁场反放大(deamplification)这两种效应,为量子精密测量的发展开辟了新的研究方向。相关研究成果于5月8日以“Amplification mechanism with interacting atomic gases”为题发表于国际学术期刊《美国国家科学院院刊》。

极弱磁场探测技术是21世纪现代探测技术的重要组成部分,对于生产生活、国家安全以及基础研究均具有重要意义。如何进一步突破现有探测技术的灵敏度是当前国际研究热点。利用原子、分子和自旋等物理体系作为电磁场的量子放大器具有超低噪声干扰,可以超越经典传感器件的探测极限。例如,微波激射器可以放大108至1011Hz 频率范围内的微波(1964年获得诺贝尔奖),工作在更高频率的激光器在1014至1015Hz的可见光范围内有着至关重要的应用,而自由电子激光器已将测量能力扩展到紫外线和X射线波段,覆盖频率高达1016至1017Hz。这些工作显著推动了深空通信、射电天文学、医学成像、原子钟等重要应用。在2021年-2024年,彭新华教授团队首次发现惰性气体原子自旋对极弱磁场的量子放大现象,经过系列工作努力最终将磁场探测灵敏度提升到亚fT水平。上述研究仍局限于非相互作用自旋体系,在量子放大性能方面(包括磁场增益、带宽等)还有很大的提升潜力。

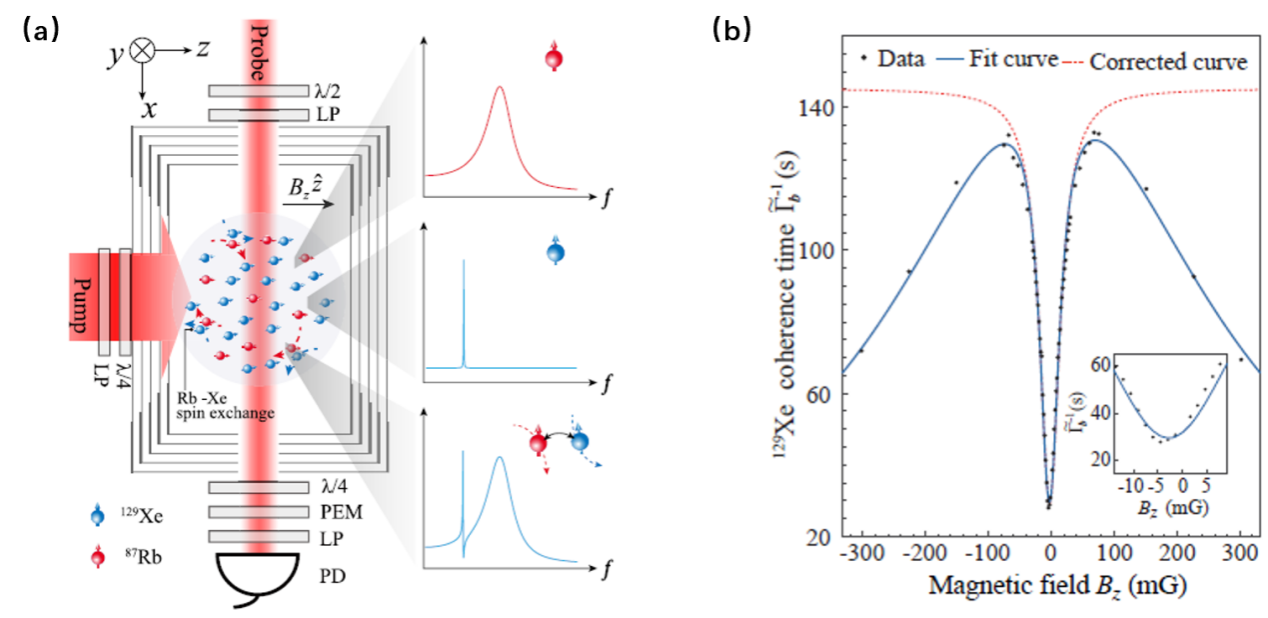

图(a)相互作用自旋气体系统与放大机制示意图,(b)静磁场对信号放大关键参数的影响

针对上述研究挑战,该工作从理论和实验上研究了相互作用原子气体的量子放大机制。该研究以碱金属(Rb原子)和惰性气体(129Xe原子)气体为研究体系,这两种原子自旋混合在同一个原子气室。在该放大系统中碱金属具有丰富的光学跃迁,而惰性气体寿命长但缺乏从基态的光学跃迁,这两种原子间会发生频繁的自旋交换碰撞,从而产生二者之间相干的相互作用。在该研究中,研究团队解决两个关键问题:一个是原子相互作用如何影响自旋气体的电磁响应,另一个是相互作用系统的哪些物理参数与信号放大相关。针对第一个问题,该工作发现相互作用导致了对磁场响应两种不同的效应:放大和反放大。在放大范围内,实验表明磁场放大可以超过两个数量级,所设计了原子放大器在低于100 Hz的低频段具有fT水平的超低噪声。此外,研究团队还提出了一种“反放大”的量子测量技术,它能够在特定频率范围内将磁噪声抑制10倍以上。针对第二个问题,研究团队深入研究了静磁场、放大系统空间方位以及相互作用强度等一系列物理参数对放大系统的影响,并给出了理论解释与实验验证。

研究团队进一步探索了碱金属和惰性气体自旋进入强相互作用区间时的放大效应,首次揭示了此前未曾触及的强相互作用自旋气体的放大效应。这些新发现对于显著扩展测量带宽、提升放大增益具有极为重要的应用价值,有望成为计量学领域极具价值的宝贵资源。以氦3惰性气体为例,在强相互作用区间,其性能有望突破现有SERF磁力计的极限,灵敏度有望达到1aT的水平。这一成果为从地球物理勘探到暗物质搜索等一系列精密测量领域带来了令人振奋的新机遇。

江敏教授、博士研究生秦毓舒为该文共同第一作者,彭新华教授为该文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金委、科技部等资助。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/epub/10.1073/pnas.2419683122

(物理学院、科研部)